‘여행 쌍둥이’, ‘쉬코노미’, 키워드로 알아 보는 앞으로의 흐름

2025년 경제 전망

2025.03.07

최근 ‘워킨백(Wirkin Bag)’이 등장하며 큰 화제를 모았어요. 월마트에서 에르메스의 버킨백과 비슷한 가방을 단돈 78~102달러(약 11만7천~15만3천원)에 판매한 거예요. 수천만원을 호가하는 버킨백과 대조되어 엄청난 이슈몰이를 했죠. 이는 비싼 제품 혹은 서비스를 비슷하게 복제한 것을 소비하는 ‘듀프(Dupe)’ 문화의 대표적인 사례로 떠올랐어요.

이런 흐름은 남은 올해에도 지속될 수 있을까요? 소비 데이터를 기반으로 경제를 연구하는 ‘마스터카드 경제 연구소(Mastercard Economics Institute)’와 글로벌 4대 회계법인 중 하나인 EY(Ernst & Young)가 2025년 경제 전망에 대한 리포트를 내놓았어요. 가성비 소비에 대한 예측도 함께요.

이 밖에도 노동 시장의 변화에 대해서도 다뤘는데요. 생성형 AI는 노동 시장에도 큰 영향을 미칠 예정이에요. 오늘은 마스터카드 경제 연구소, 그리고 EY가 발표한 2025년 경제 전망 리포트와 함께 앞으로의 경제 흐름을 살펴 봐요.

2025년 경제 전망 미리보기

• #1. 최고급 소비 지고, 가성비 뜬다 - 여행 쌍둥이, 트레이딩 다운

• #2. 노동자는 움직이고, 탄생한다 - 이주민과 생성형 AI

• #3. 여성의 경제 참여는 계속된다 - 쉬코노미

• 계속되는 불확실성, 그럼에도 불구하고

“세계 경제는 지난 몇 년 동안 일련의 충격을 훌륭하게 헤쳐 나갔다.”

마스터카드 경제 연구소(Mastercard Economics Institute, 이하 MEI)는 2024년, 2025년 경제 전망 리포트를 발표하며 위 문장으로 서두를 열었어요. MEI의 말대로 지난 몇 년, 세계적인 경제 상황에 많은 위기가 닥쳐왔죠. 하지만 대부분의 국가가 위기에 무너지기 보다는, 극복해 나가는 중이에요. 이에 따라 MEI는 2025년, 세계 경제가 다시 한 번 변화를 맞이할 때라고 보았어요. 세계적인 통화 정책, 재정 정책의 변화로 더 안정적인 균형에 돌입할 것이라고 예측했죠.

그 전에, MEI가 예측한 2025년의 주요 경제 전망을 먼저 살펴봐요. MEI는 세계 GDP 성장률이 2024년 3.1%에 이어 2025년 3.2%에 이를 것이라고 예상해요. 특히, 미국, 인도, 아랍국 위주로 성장률이 강세를 보일 것 같아요. 반면, 중국은 성장률이 점점 완만해질 예정이죠.

인플레이션은 어떨까요? 2024년, 주요 경제권에서 인플레이션은 상당히 완화됐어요. 내구재*의 가격 하락과 비내구재*의 인플레이션 완화 덕분이었죠. 2025년에는 미국의 관세 정책에서 알 수 있듯 관세가 상승할 위험이 있는 반면, 주요 국가들의 임금 성장은 더딜 것으로 보여요. 때문에 결과적으로 서비스 산업에서의 인플레이션은 완화될 것으로 보이죠. MEI는 2025년 글로벌 인플레이션이 3.2% 감소하고 G10 국가의 평균 가중 인플레이션은 2.4% 감소할 것이라고 예측해요.

*내구재: 내구성을 가지고 오랜 기간 사용할 수 있는 재화

*비내구재: 식품, 의류 등 오래 사용할 수 없는 재화

다른 기관의 예측은 어떨까요? 영국의 글로벌 회계법인사 EY(Ernst & Young)는 2025년, 국제 경제가 완만한 모멘텀을 유지할 것이라고 봤어요. 글로벌 GDP 성장률은 2024년과 동일한 3.1%로 유지되고, 각 국가의 성장 패턴이 크게 차이 나지 않을 것이라고 예상하죠.

인플레이션은 2025년 꾸준히 완화될 것이라고 해요. 2024년 4.5%에서 2025년 3.5%로 완화된다는 예측이죠. 하지만 이는 2019년 3.1%보다 여전히 높은 수치예요. 선진국의 경우 신흥국보다 더 빠르게 인플레이션을 통제하려고 하겠지만, 세계 여러 지역에서 지속적인 임금 및 식량의 인플레이션이 일어나고 있어 어려움이 있을 것 같죠.

이 외에 2025년 경제에서 어떤 부분을 주목해 보아야 할까요? MEI와 EY의 리포트를 정리하며 2025년 소비의 흐름과 노동 시장의 변화를 알아봐요.

#1. 최고급 소비 지고, 가성비 뜬다 - 여행 쌍둥이, 트레이딩 다운

두 기관은 앞으로 글로벌 단위의 소비 패턴이 변화할 것이라고 말해요. 여행이나 레저 같은 큰 돈이 드는 경험, 럭셔리 소비와 같은 사치재 소비가 줄어들 것이라는 전망이죠.

전 세계 소비자들은 지난 5년 동안 팬데믹 혹은 전쟁 등으로 인플레이션이 지속되는 험난한 길을 헤쳐왔죠. 현재 인플레이션은 둔화되었다고 해도, 물가 수준 자체는 여전히 높아요. 이에 따라 소비자들의 구매 행동이 변하고 있죠.

대체품이 없는 필수 상품과 서비스의 경우, 가격이 높아졌다 해도 구매량은 크게 달라지지 않을 거예요. 하지만 선택의 폭이 넓은 제품과 서비스의 경우, 소비자가 더 저렴한 버전을 선택하는 ‘트레이딩 다운(trading down)’ 현상이 나타날 가능성이 커요. 즉, 소비자들이 더 저렴한 대안을 선택한다는 거죠.

이런 변화는 여행과 의류, 특히 두 가지 산업에서 두드러져요. 소비자들은 더 많은 선택지와 정보를 취합해, ‘가성비’ 위주의 선택을 내려요. 이에 따라 여행과 의류 산업에 새로운 트렌드가 등장하고 있죠.

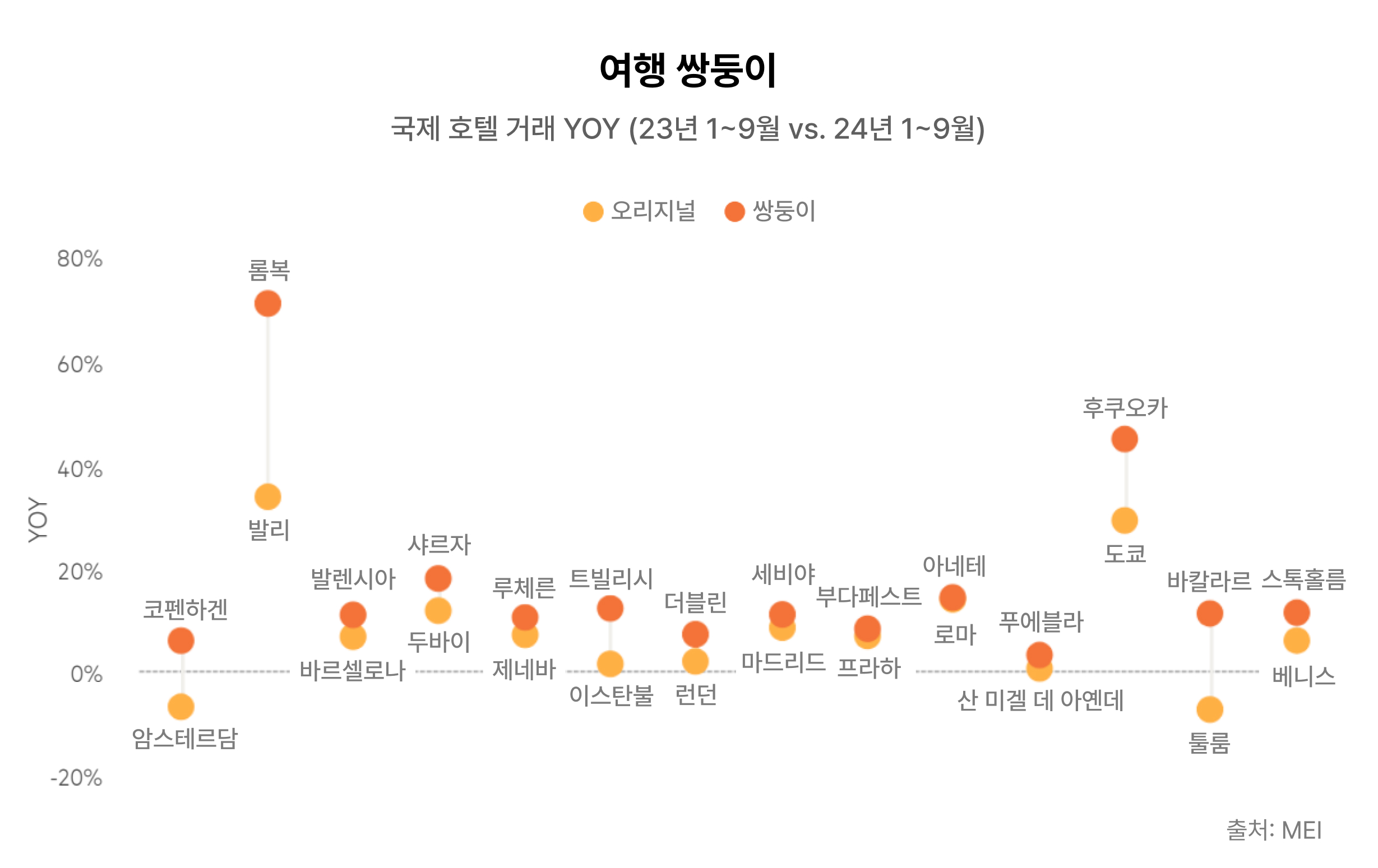

여행의 경우, ‘여행 쌍둥이(Travel twins)’ 현상이 나타나고 있어요. 비슷한 경험을 제공하면서, 비용이 더 낮거나 덜 붐비는 여행지를 선택한다는 의미예요. 기존에는 유명한 관광지의 대체지를 ‘여행 듀프(Travel dupes)’라고 불렀지만, ‘듀프’는 ‘대체한다’는 느낌이 강하죠. 반면, ‘쌍둥이’는 만족도 관점에서 거의 똑같다는 의미를 갖고 있어요.

MEI의 분석에 따르면, 실제로 쌍둥이 목적지의 호텔 거래는 2024년 1월부터 9월까지 연평균 성장률이 더 잘 알려진 여행지에 비해 9%p 더 높았어요. 가령, 가까운 일본의 경우 도쿄(오리지널)보다 후쿠오카(쌍둥이) 호텔 거래가 더 많은 식이에요.

ⓒMEI

패션업계에서도 세계적으로 비슷한 현상이 일어날 전망이에요. 먼저 패션 산업의 환경을 짚어 볼까요? 전자상거래의 발전 덕분에 소비자들은 최신 유행 패션을 빠르게, 그리고 저렴한 가격에 구매할 수 있게 됐어요. 이는 국제 운송비 상승에도 불구하고 글로벌 패션이 더 많은 국가에서 날개를 펼칠 수 있도록 만들었죠.

마스터카드의 결제 데이터 분석에 따르면, 의류 브랜드는 ‘하이엔드 럭셔리’와 ‘매스 마켓’으로 구분할 수 있어요. 말 그대로 하이엔드 럭셔리는 가격이 높은 럭셔리 브랜드를, 매스 마켓은 대중적인 SPA 브랜드 등을 일컫는 말이죠. 이를 기반으로 전 세계 26개국에서 2024년 연초 대비 소비 지출 증가(2024년 1월~9월)를 비교한 결과, 대중 브랜드의 소비 증가율이 하이엔드 럭셔리 브랜드를 앞서는 국가가 85%에 달했어요. 평균적으로 대중 브랜드는 럭셔리 브랜드보다 7%p 높은 성장률을 기록했죠.

2025년에도 이런 현상이 계속될까요? ‘트레이딩 다운’ 현상이 지속될지의 여부는 소비자들이 현재의 물가 수준이 높다고 인식하는가에 달렸어요. 인플레이션이 완화되고 팬데믹의 충격이 점차 희미해지면서, 트레이딩 다운은 점진적으로 감소할 수 있죠.

하지만 소비자들이 ‘가격 대비 가치’를 중시하는 경향은 바뀌지 않을 것 같아요. 앞으로 더 효율적인 소비 방식을 찾아 나설 것으로 예상되죠. 결과적으로 2025년 역시 가격에 민감한 소비 패턴이 유지될 가능성이 커요. 브랜드들은 소비자들에게 더 합리적인 가격으로 높은 가치를 제공하는 ‘가성비’ 전략을 지속적으로 고민해야 할 거예요.

ⓒH&M

#2. 노동자는 움직이고, 탄생한다 - 이주민과 생성형 AI

한 국가 안에서 일하는 노동 인력의 변화도 경제에 큰 영향을 미쳐요. 예를 들어 개발도상국에서 선진국으로 이민을 오가는 이주민들은 국가 차원에서 새로운 노동 인구죠.

지난 몇 년 동안 이주민이 확장하면서 자본은 국가에서 국가로 많은 이동을 해왔어요. 특히 캐나다와 미국의 인구 성장에는 이주민의 역할이 두드러지죠. 2019년~2023년 캐나다의 인구 증가율 중 8.4%가 순 이주자 유입으로 발생했어요. 미국은 2.5% 정도고요. 만약, 이주가 없었다면 캐나다의 인구 증가율은 0.7%, 미국은 0.8%에 불과했을 거예요.

가장 많은 인구가 이민을 떠난 나라는 인도, 멕시코, 러시아, 중국, 방글라데시, 파키스탄, 우크라이나예요. 이들은 더 나은 경제 기회 및 안전 문제를 이유로 해외로 이동하는 경향이 있죠.

이주는 개발도상국의 입장에서는 인적 자본의 손실로 바라볼 수 있지만, 동시에 본국으로 유입되는 송금액(Remittance)은 개발도상국 저소득층에게 생계 유지하는 중요한 수단이에요. 세계은행(World Bank) 데이터에 따르면, 2000년 글로벌 송금액은 1,280억 달러(약 192조원)였어요. 2023년에는 약 7배 증가한 8,570억 달러(약 1,286조원)를 기록했죠. 2024~2025년에도 글로벌 송금액은 연평균 3% 가량 성장할 것으로 예상돼요.

송금 받은 자금이 중요한 생계 수단이 되는 주요국은 인도, 멕시코, 중국, 필리핀, 파키스탄이에요. 특히 남아시아 지역에서는 GDP 상당 부분을 송금액이 차지하죠. 스리랑카 GDP의 6%, 방글라데시 GDP의 5%가 해외 송금이에요. 2025년까지 남아시아 지역에서 송금 증가는 지속될 것 같아요.

다만, 2025년 전체적인 이주는 둔화될 것으로 보여요. 미국 및 주요 선진국들이 이민 정책을 강화하면서 이동성이 줄어들 예정이죠. 반면, 송금은 디지털화를 통해 더욱 빠르고 효율적으로 변화할 거예요. 디지털 및 모바일 결제가 개발도상국에도 확산되면서 거래 비용이 감소하고, 송금 절차가 간소화되고 있죠. 송금 경제는 이런 위기와 효율화가 맞물려 결과적으로 2025년 이후에도 지속적으로 성장할 가능성이 높아요.

ⓒRevolut

이주민 외에 글로벌 레벨에서 새롭게 등장한 노동력이 있어요. 바로 생성형 AI죠. EY는 생성형 AI가 향후 10년 동안 세계 경제 성장을 1~2년 더 앞당길 것이라고 예측해요. 그 영향은 국가 및 산업별로 다르게 나타날 전망이죠.

EY의 자체적으로 생성형 AI에 보수적일 때의 시장 변화와 적극적으로, 광범위하게 도입했을 때의 시장 변화를 분석했어요. 광범위한 IA 도입 시나리오는 1990~2000년대 정보통신기술(ICT) 도입률을 따랐어요. 보수적인 시나리오는 60% 더 느린 통합을 가정했고요. 보수적인 도입을 가정했을 경우, 2033년 미국의 GDP는 AI를 도입하지 않았을 경우 대비 3.5% 상승할 것으로 예상되어요. 반면, 광범위하게 도입할 경우 7%나 상승할 것으로 예상되죠.

EY의 분석에 따르면 AI 도입으로 가장 큰 수혜를 받는 국가는 미국이에요. 반면 남유럽, 중동, 아프리카 등은 상대적으로 AI의 GDP 성장 기여도가 낮을 것으로 예측되죠. 다만, AI 도입 속도가 빠를수록 경제 성장 성장이 더 빨라질 가능성은 분명해요.

산업별로는 어떨까요? EY의 분석에 따르면, AI로 가장 큰 부가가치 증가가 예상되는 산업은 헬스케어 및 사회복지, 제조업, 공공 행정 등이에요. 이미 AI 기반으로 의사들의 행정 부담을 덜어주는 서비스 오그메딕스(Augmedix)가 활발히 운영 중이죠. 반면 AI의 영향이 상대적으로 낮거나 부정적일 가능성이 있는 산업은 농업과 임업, 어업, 채굴 및 채광 등이 있어요.

정리하자면 생성형 AI는 글로벌 경제 성장률을 1~2년 앞당길 예정이고, 특히 미국과 서유럽이 가장 큰 수혜를 볼 것으로 예측돼요. 산업별로는 헬스케어, 제조업이 가장 큰 영향을 받을 것 같아요. 정말 생성형 AI가 EY의 예측대로 세계 경제에 영향을 미칠지는 좀 더 지켜봐야 해요. 다만, 그 어느 때보다 생성형 AI가 전세계 경제에 도입되고 있는 것은 분명한 사실이에요.

ⓒAugmedix

#3. 여성의 경제 참여는 계속된다 - 쉬코노미

눈 여겨 볼 만한 노동 시장의 또 다른 변화가 있어요. 바로 ‘쉬코노미(SHEconomy)’라는 현상이에요. 지난 몇 년 동안 전 세계 노동 시장은 ‘대퇴사(Great Resignation)’에서 ‘대복귀(Great Return)’로 전환되고 있어요. 국가마다 차이는 있지만, 특히 젊은층과 여성의 경제 활동 복귀가 두드러지게 나타나고 있죠.

OECD의 데이터를 살펴 보면, 25~54세 여성의 경제활동참가율이 2019년 대비 증가한 국가는 46개국 중 38개국에 달해요. 반면, 남성의 경제활동참가율이 증가한 국가는 23개국에 불과하죠.

주요 사례를 보자면 노동력 확대가 빠르고 경제 성장이 강한 나라인 인도가 두드러져요. 인도의 25~54세 여성의 경제활동참가율은 2019~2023년 사이 12%p 상승했어요. 반면, 같은 연령대 남성의 참여율은 단 1%p 증가했죠. 칠레, 터키, 남아프리카공화국, 핀란드와 같은 나라에서는 더욱 극명하게 여성의 참여율이 증가한 반면, 남성의 참여율은 감소했어요.

이유가 뭘까요? MEI는 몇 가지로 이 현상을 해석해요. 첫째, 여성의 노동력 참여율은 구조적으로 전세계에서 남성보다 낮았어요. 기존 노동 시장은 남성 중심의 고용이 많았죠. 따라서 여성의 경제활동 진출 기회가 확대됨에 따라 증가 폭이 더 크게 나타났을 가능성이 있어요. 즉, 전통적인 노동 시장에서 여성의 참여율이 낮았기 때문에 성장 여지가 큰 것이죠.

두 번째로, 헬스케어 및 교육과 같은 여성 중심 산업에서 일자리가 늘어났어요. 최근 경제 사이클에서 보건의료 및 교육 부문이 빠르게 성장하고 있어요. 이에 따라 자연스럽게 여성의 고용 기회가 확대된 거죠.

원격 근무, 재택근무의 확산도 여성들이 노동 시장에 보다 적극적으로 진입하도록 만들었어요. 재택근무가 보편화되면서 일과 가정의 균형을 맞추기가 쉬워진 거죠. 특히 육아나 가사 부담이 높은 여성들에게 유연한 근무 방식이 노동시장 참여를 유도하는 요인이 됐어요.

미국 역시 선진국으로서 쉬코노미가 두드러져요. 퓨 리서치 센터(Pew Research Center)에 의하면, 2023년 여성 노동력 참여율은 47%였어요. 1950년에는 30%에 불과했죠. 옐프(Yelp)의 데이터에 의하면, 미국 내 여성 창업 기업은 코로나 이후 2023년 전체적으로 17% 증가했어요.

중국도 마찬가지예요. 글로벌 컨설팅 회사 액센추어(Accenture)에 따르면, 중국은 20~60세 여성 소비자가 약 4억 명에 달하며, 연간 지출은 10조 위안(약 1,972조원)에 달한다고 해요. 특히 중국은 여성의 총 소득과 1인당 소득이 남성을 빠르게 앞지르고 있어요. 글로벌 타임스(Global Times)에 의하면 2024년 기준 지난 5년 동안 중국 여성의 연간 소득 성장률은 4~7%를 기록했어요. 남성의 경우 1.6~1.7%에 그쳤죠. 실제로 중국에서는 여성의 노동 참여율이 점점 더 빠르게 증가하고 있어요. 2022년에는 61%로 세계 평균보다 높았죠.

이처럼 쉬코노미는 개발도상국과 선진국 모두에 해당되는 얘기로, 거시적 흐름이에요. MEI는 쉬코노미가 2025년에도 지속될 가능성이 높다고 전망해요. 특히 저출산 및 인구 성장률이 낮은 선진국에서는 여성의 경제활동참가율 증가가 더욱 중요한 역할을 할 것으로 보이죠. 젊은 여성들의 노동시장 참여 증가는 전체 노동력 감소를 보완하는 핵심 요인이 될 거예요. 경제 성장 둔화를 완화하는 역할도 할 수 있죠.

계속되는 불확실성, 그럼에도 불구하고

이 외에도 금리 인하를 위한 각국 중앙은행의 정책도 중요한 이슈예요. 미국 연준(Fed)은 점진적인 금리 인하를 진행할 예정인 반면, 일본은 긴축 기조를 유지할 가능성이 커요. 유럽 중앙은행(ECB)은 2025년까지 100bp(1%)의 금리 인하를 진행할 전망이죠.

‘보호무역주의’도 심화될 예정이에요. 미국은 중국에서 수입되는 제품에 60% 관세를 부과하는 정책을 검토하고 있죠. 멕시코 및 캐나다도 관세가 인상될 가능성이 높아요. 미국의 보수적인 관세 정책은 멕시코, 캐나다, 중국 등 대미 수출 의존도가 높은 국가들에게 타격을 줄 것으로 예상되죠.

또, 우리나라를 포함한 미국, 일본, 유럽 등 선진국은 고령화 및 인구 감소 문제가 심화되고 있어요. 이들 국가는 감소하는 노동력에 대비할 대책을 하루 빨리 마련해야 하죠. AI의 적극적인 도입이 문제를 돌파할 기회가 될지도 몰라요.

이렇듯, 많은 요인이 2025년의 경제에 영향을 미칠 거예요. 2024년과 2025년, 인플레이션이 둔화되고 격변이 잦아들고 있다고는 하지만, 여전히 세계 경제는 불확실성이 더 커 보여요. 다만, 조금이나마 미래를 예측해 위기를 대비하는 게, 불확실성을 헤쳐 나갈 유일한 방법일 거예요.

Reference

Reference

Economic outlook 2025_Mastercard economics institute.pdf ey-us-2025-global-economic-outlook-01-21-2025.pdf

What’s fueling the rise of ‘Sheconomy’?