똑같은 메뉴인데, 묘하게 달라요. 식당에서 사먹는 음식과 집에서 먹는 음식은 희한하게도 같은 듯 다르죠. 그래서 전문 셰프가 만든 음식이 아니라 설령 맛이 덜할지더라도 가끔씩 집밥이 땡길 때가 있어요. 그런데 이런 경우에는 어쩌죠? 혼자 살면서 요리를 잘 못하면요? 혹은 요리하기가 귀찮지만 집밥을 먹고 싶은 때는요?

‘셰프(Shef)’가 있다면 고민할 필요가 없어요. 앱을 켜고 옆집에 사는 할머니가 해주는, 앞집에 사는 전직 요리사가 만들어주는 음식을 배달하면 되거든요. 이처럼 셰프는 동네 주민들이 만든 집밥을 내 집에서 먹을 수 있게 해주는 서비스예요. 음식을 시켜 먹는 행위는 같지만, 식당 음식을 배달시켜 먹는 것과는 다른 경험을 할 수 있어요. 동네 주민들과의 유대감이 형성되니까요.

앗 뭔가 연상되는 서비스가 있다고요? 맞아요. 레스토랑계의 당근마켓인 셈이죠. 당근마켓 같은 서비스 방식도 매력적인데, 셰프의 경영 철학과 출발점을 알고 나면 셰프에 더 빠져들지도 몰라요.

셰프 미리보기

• 방구석 요리사, 진짜 셰프가 되다

• 내 집에서 남의 집밥을 먹는 이유

• 셰프(Chef)를 키우는 셰프(Shef)의 전략

• 집에서 요리하는 셰프의 수익

• 비즈니스를 돕는 비즈니스의 미래

ⓒAirbnb

‘여행은 살아보는 거야’

‘에어비앤비(Airbnb)’의 이 한 줄의 카피가 여행자들의 마음을 움직였어요. 여행자들이 전 세계 어디에서나 경험할 수 있는 호텔에 묵는 대신, 현지에서만 경험할 수 있는 로컬의 일상을 살아보기 시작한 거죠. 표준화된 환경과 서비스가 아니라 집주인의 취향과 라이프스타일이 담긴 에어비앤비를 선택하자, 여행지에서의 경험이 더 다채로워졌어요. 그런데 숙소만큼이나 여행의 중요한 요소이자 때로는 목적이 되기도 하는 식사는 어떤가요? 숙소는 에어비앤비를 통해 구하면서 여전히 식당은 여행 가이드북, 블로그, 인스타그램 등에 소개된, 현지인들보다 여행객들이 더 북적이는 식당을 선택하는 데에 그치는 경우가 많아요.

하지만 이젠 음식을 통해서도 로컬의 일상을 경험할 수 있게 되었어요. 집밥계의 에어비앤비로 불리는 ‘잇위드(Eatwith)’ 덕분이죠. 잇위드는 한 끼 식사로 전 세계 사람들을 한 자리로 모이게 한다는 캐치프레이즈 하에 요리하길 좋아하는 현지 호스트와 로컬 식사를 경험하고 싶은 여행객들을 연결해주는 플랫폼이에요. 현지인들이 에어비앤비를 통해 자신의 집을 숙소로 내놓는다면, 잇위드를 통해서는 집에서 먹는 식사 자리에 여행객들을 초대해요. 여행객들은 식당 대신 로컬의 집밥을 경험할 수 있는 것이죠. 잇위드는 현재 130개가 넘는 국가에서 1천 개가 넘는 다이닝 경험을 제공하고 있어요. 숙소는 에어비앤비에서, 식사는 잇위드에서 예약한다면 로컬을 경험할 수 있는 나만의 여행을 완성할 수 있을 거예요.

잇위드는 여행객을 타깃으로 런칭한 서비스지만, 동네 주민들한테도 인기가 좋아요. 식당 대신 집에서 잘 만든 요리, 이웃과 함께 하는 소셜 다이닝에 참석하고 싶을 때 잇위드를 이용하기 때문이에요. 이탈리안, 미국 남부, 북유럽 가정식, 태국 음식 등 호스트들의 요리 종류가 워낙 다양해 요리로 세계 여행을 하는 기분이 들 정도죠. 내가 사는 도시에서 다른 도시의 맛을 느끼고, 새로운 사람들을 만나는 경험이 잇위드에서는 가능해요.

잇위드는 여행자와 현지인을 막론하고 소셜 다이닝에 대한 니즈를 해소해주는 서비스지만, 잇위드를 통해 식사를 즐기려면 꼭 다른 사람의 집에 방문해야 해요. 소셜 다이닝에서 ‘소셜’에 방점이 있어서죠. 하지만 코로나19 팬데믹 이후 여행이 줄어든 것은 물론, 다른 사람들과의 물리적 교류에 대한 심리적 허들이 생기면서 집 안에서 즐길 수 있는 서비스에 대한 수요가 늘었어요. 소셜 다이닝도 마찬가지죠. 소셜 다이닝에도 직접적인 만남 대신 느슨한 연결이 필요해 보여요. 그런데 직접 만나지 않아도 다른 사람이 집에서 만든 음식을 먹을 수 있는 서비스가 샌프란시스코에서 등장했어요. 바로 ‘셰프(Shef)’죠.

방구석 요리사, 진짜 셰프가 되다

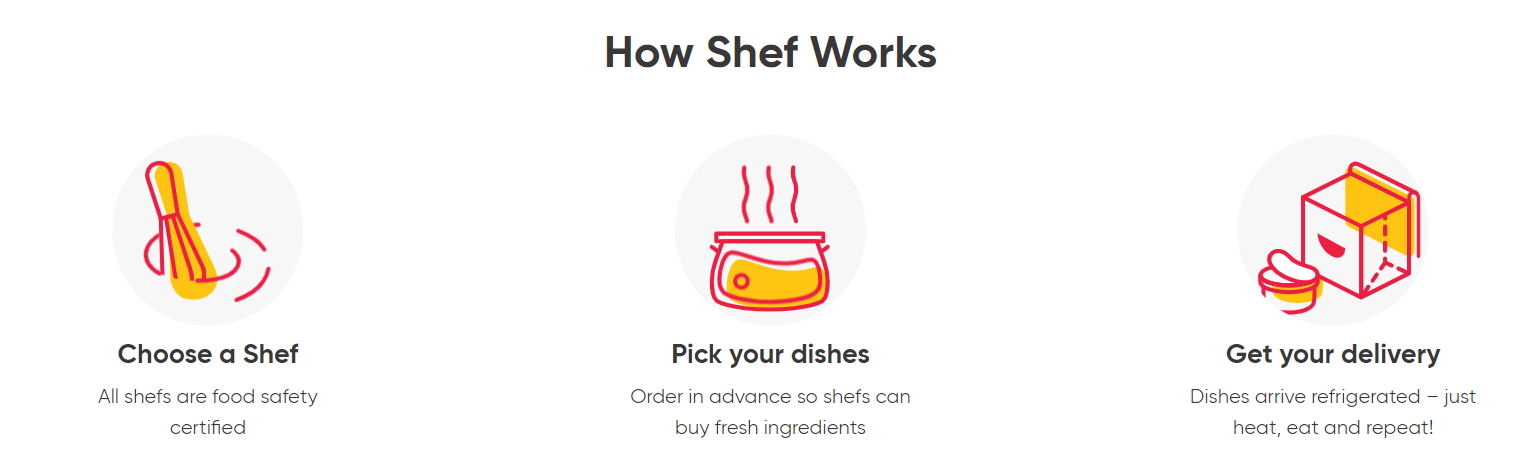

‘셰프(Shef)’는 식당이나 배달 전문점에서 만든 음식이 아닌, 다른 사람이 집에서 만든 음식을 배달해주는 O2O 플랫폼이에요. 전문 요리사는 아니지만 집에서 요리하는 것을 좋아하는 사람들은 자신을 셰프(Shef)로 등록을 하고, 자신있는 요리를 판매할 수 있어요. 이용자들은 우버이츠(Ubereats)로 맛집 메뉴를 배달해 먹듯, 셰프 웹사이트에서 다른 사람들이 집에서 만든 음식을 주문할 수 있어요. 셰프는 당근마켓, 배달의 민족, 공유 주방 서비스 등을 절묘하게 결합한 것 같은 서비스로 볼 수 있죠.

ⓒShef

몇년 전만 해도 위생상의 문제로 집밥을 판매하는 것이 법적으로 제약을 받았어요. 하지만 2018년에 캘리포니아 주에서 ‘MEHKO(MicroEnterprise Home Kitchen Operation)’을 발효해 개인이 거주지에서 음식을 만들어 판매하는 것을 합법화했어요. 이후 홈메이드 푸드에 대한 수요가 증가하면서 30개 이상의 주에서 집에서 만든 요리와 관련된 법안이 도입되었고, 셰프에게 유리한 법적 환경이 조성되었죠.

셰프는 이런 환경적인 변화를 놓치지 않았어요. 2019년, 법이 바뀌는 데 선봉장 역할을 했던 캘리포니아 주의 샌프란시스코에 처음 문을 열었어요. 이후 뉴욕, LA, 시애틀, 보스턴 등 10개 이상의 주요 도시에 진출했어요. 매월 하나의 메트로 허브로 확장하는 것을 목표로 하면서 동시에 홈메이드 푸드가 위생적인 환경에서 제조 및 판매될 수 있도록 셰프들을 대상으로 식품 안전 교육과 시험을 시행하고 있죠.

내 집에서 남의 집밥을 먹는 이유

법적으로 집밥을 판매할 수 있다고 해서 셰프 같은 서비스가 성장할 수 있는 건 아니에요. 레스토랑과 식당은 이미 넘쳐나고, 배달 서비스도 일반적인 방식으로 자리를 잡았으니까요. 셰프가 존재감을 가질 수 있는 이유를 이해하기 위해선 우선 미국의 사회문화적 배경을 알아야 해요.

미국은 전체 인구의 약 15%가 이민자로 구성된 나라예요. 그만큼 고향의 맛을 그리워하는 이민자들이 많다는 의미이기도 하고요. 물론 각 현지 음식을 테마로 하는 레스토랑이나 식당들이 없지 않지만, 다양한 니즈를 충족시키엔 부족하죠. 셰프가 사업 기회를 본 지점이 여기예요. 이민자들이 그리워하는 고향의 맛, 엄마의 집밥을 서비스로 풀어낸 거죠. 실제로 셰프에서 활동하는 셰프들의 90% 이상이 미국에서 유색인종이라고 불리는 사람들이에요.

여기에다가 셰프는 집밥으로 이민자들을 연결하면서 ‘유대감’이라는 감성적인 가치를 전달해요. 웹사이트에서 음식을 판매하기 위해 음식에 대한 설명 뿐만 아니라, 음식을 만드는 셰프의 이야기를 공유해요. 모든 셰프들은 자신의 얼굴 사진과 출신지, 살아온 경험, 성장 환경 등 자신을 소개할 수 있는 이야기를 함께 프로필에 내걸어요. 아메리칸 드림을 꿈꾸며 80년대에 이민을 왔다거나, 인도 구자라트 출신이지만 호주에서 자란 이야기, 3대가 요리사로 일했던 가족사 등 셰프의 개인적인 이야기를 읽다보면 직접적인 만남 없이도 어렴풋한 유대감이 생기죠. 그 셰프가 만드는 요리가 궁금해 지는 것은 물론, 더 맛있게 느껴지는 요인이기도 하고요.

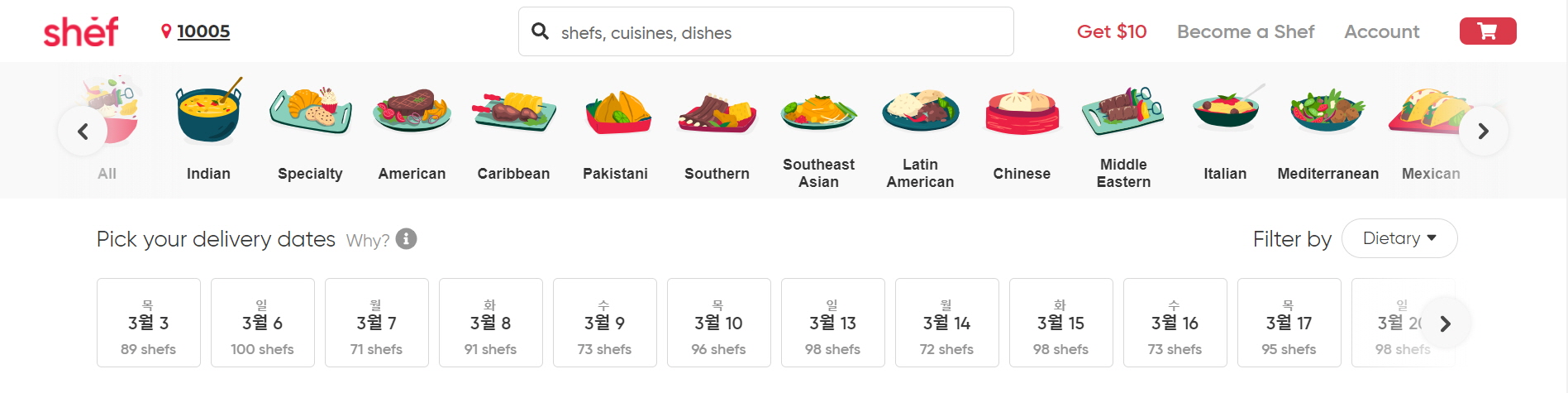

주문하고자 하는 요리를 클릭하면 이 요리를 만든 셰프에 대한 소개를 확인할 수 있어요. ⓒShef

그렇다고 셰프가 고향의 맛, 엄마의 집밥을 그리워하는 이민자들만 타깃하는 건 아니에요. 미국인이 제대로 된 로컬 식문화를 경험하는 데에도 최적의 서비스죠. 셰프가 중계하는 모든 음식의 종류를 최대한 세분화한 덕분이에요. 예를 들어 단순히 ‘아시안’과 같이 포괄적인 문화권으로 분류하는 것이 아니라, ‘인도’, ‘파키스탄’, ‘네팔’ 등 최대한 국가 단위로 세분화하는 식이죠. 충분히 많은 셰프들을 확보하지 못한 국가의 경우 ‘아프리카’, ‘동남아시아’, ‘카리브 제도’ 등 국가보다 더 큰 단위로 묶은 후, 그 카테고리 안에서 셰프에 따라 더 세분화된 지역이나 특정 음식을 내세워요. 셰프에는 이런 식으로 총 20여 개 카테고리로 음식이 분류되어 있어요. 나라별 식문화 차이를 존중하고 구분한 결과, 집에서 손쉽게 좋아하는 나라의 음식이나 이국적인 바이브를 즐길 수 있어 미국인들에게도 인기가 좋아요.

셰프(Chef)를 키우는 셰프(Shef)의 전략

음식을 만드는 건 요리만 잘 하면 되지만, 음식을 판매하는 건 또 다른 이야기에요. 요리 솜씨는 기본, 마케팅, 홍보, 가격 책정, 게다가 먹음직스러운 음식 사진까지 신경 쓸 게 한 두가지가 아니에요. 셰프에서 집밥을 판매할 때에도 1인 레스토랑을 창업하는 것 만큼 여러 영역을 소화해야 하죠. 특히 셰프에서 활동하는 셰프들은 취미로 요리를 하거나 다른 본업이 있는 경우도 많기 때문에 음식을 만드는 것 외에 필요한 활동들이 생소할 수 있어요. 고객이 음식을 주문한 날짜에 맞춰 직접 장을 봐서 준비하는 것만으로도 스케줄이 빠듯하죠. 그래서 셰프는 셰프들이 요리에만 집중할 수 있도록 필요한 제반 영역들을 적극적으로 지원해요.

셰프에서는 마케팅, 주문, 결제 등을 대행해 줄 뿐만 아니라 음식 사진도 대신 찍어 줘요. 셰프 웹사이트 올라온 음식 사진들이 하나 같이 먹음직스럽고 일관된 톤앤매너를 유지하는 이유이기도 하죠. 그간 쌓인 팁과 데이터를 활용해 메뉴 개발이나 개선에 도움을 주기도 하고요. 음식 가격은 요리를 판매하는 사람이 책정하지만, 적정한 가격을 책정하는 데에 도움이 필요할 때에는 가이던스도 제공해요. 그 밖의 이슈가 발생할 경우, 셰프에 이메일이나 문자를 보내면 최대한 빠르게 지원해주죠.

ⓒShef

게다가 가장 중요하면서 가장 어려운 문제도 해결해줘요. 미국은 주마다 집에서 만들어 판매할 수 있는 음식 종류나 배달에 사용될 수 있는 수단이 다 다르기 때문에 이런 법적인 부분들도 셰프가 대신 검토 후 적법한 영역에서 음식을 판매할 수 있도록 도와요. 예를 들어 특정 지역에서는 비스킷, 캔디, 말린 과일, 건 파스타 등 쉽게 상하지 않는 ‘코티지 푸드(Cottage food)’ 외에는 집에서 만들어 팔 수 없어요. 이런 경우 셰프는 상업용 주방과 파트너십을 맺어 셰프들이 추가 비용없이 연계된 상업용 주방에서 음식을 만들어 팔 수 있도록 지원하죠. 셰프가 요리에만 집중할 수 있도록 전방위적인 지원을 자처하는 셈이에요.

집에서 요리하는 셰프의 수익

도와줄 준비는 마쳤으니, 도움을 받을 셰프들만 많아지면 되요. 그래야 음식 종류도 많아지고, 셰프를 이용하는 고객들도 늘어나죠. 셰프를 주 무대로 활동하는 셰프들을 많이 양성하기 위해서는 셰프에서 활동하는 일이 유의미한 수입을 만들 수 있는 직업, 혹은 적어도 사이드 잡이 될 수 있어야 해요. 셰프로 등록하기 위한 식품 안전 교육 이수 및 시험 준비, 메뉴 개발, 판매 준비, 식료품 구매, 요리 등에 들어가는 시간과 노력이 모두 비용이기 때문에 아무리 요리를 좋아하는 사람이라도 적절한 경제적 보상이 주어지지 않으면 셰프로 활동할 유인이 떨어지죠.

그래서 셰프는 셰프들이 최대한 경제적 보상을 받을 수 있도록 판매 수수료를 최소화했어요. 먼저 셰프의 중계 수수료는 발생한 매출의 15%로, 셰프들은 나머지 85%에 해당되는 금액을 정산받죠. 이커머스 시장에서 플랫폼 입점 수수료가 보통 20%, 많게는 30% 이상인 점과 비교하면 파격적인 수준이에요. 사진 촬영, 마케팅 및 홍보 등을 셰프가 대행해 주는 점까지 감안하면 이례적인 일이죠. 그리고 수수료 15%를 제외한 정산 대금도 배달 완료를 기준으로 바로 다음 날 입금해줘요. 이커머스 시장에서 정산 방식은 플랫폼마다 조금씩 다르지만, 이렇게 매출이 발생한 바로 다음 날에, 그것도 대금 전액을 정산해 주는 일은 흔치 않아요. 빠른 정산은 판매자의 사업 안정을 위해 중요한 부분이지만, 반대로 플랫폼 사업자 입장에서는 비용이기 때문이에요.

그렇다면 셰프에서 활동하는 셰프들은 과연 얼마를 벌까요? 물론 셰프에서는 각자가 원하는 요일과 시간대에만 주문을 받기 때문에 영업 시간에 따라 수익이 달라요. 하지만 셰프의 내부 자료에 따르면 많은 셰프들이 1주에 1천 달러(약 120만 원) 정도를 벌고 있고, 많이 버는 셰프들은 2천 달러(약 240만 원)까지도 번다고 해요.

1주에 1천 달러 매출을 내는 셰프를 기준으로 더 자세히 계산해 볼게요. 주문 건당 평균 객단가를 20달러로 가정했을 때, 1건당 85%인 약 17달러를 정산받는 셈이고, 1주일 동안 약 58건의 주문을 소화하면 1천 달러의 매출을 기대할 수 있어요. 주 5일 근무를 기준으로 하루에 약 12건의 주문이니 충분히 소화할 만한 수준이죠. 1시간 당 4건의 주문을 처리한다고 가정하면 3시간 근무로 한 달에 4천 달러(약 480만원)의 매출을 올리는 셈이에요.

이제 매출이 아닌 순수익을 계산해 볼게요. 음식점의 평균 원가율이 30~35% 정도이니, 넉넉잡아 그보다 높은 50%를 가정해도 2천 달러(약 240만원) 정도의 순수익이 나와요. 집에서 혼자 요리하면 되니 별도의 임대료, 인건비 등이 발생하지 않고 마케팅과 홍보도 셰프 플랫폼이 대행해주니 추가 비용이 따로 없죠. 풀타임 직업으로 8시간 이상 주문을 받는다면, 자유롭게 일하면서 경제적인 보상까지 얻을 수 있는 꽤 괜찮은 직업이 아닐까요?

비즈니스를 돕는 비즈니스의 미래

셰프는 전 백악관 기술 고문이었던 앨빈 살레히(Alvin Salehi)와 전 페이스북 직원이자 두 차례 푸드 스타트업 창업 경력이 있는 조이 그라시아(Joey Grassia)가 2019년에 공동 창업한 회사예요. 원래는 미국에 정착하고자 하는 난민을 돕기 위해 시작했어요. 난민을 돕기 위한 비즈니스를 떠올린 데에는 그럴 만한 이유가 있어요. 엘빈 살레히의 부모님이 난민 출신이었고, 그의 부모님은 캘리포니아에서 식당을 운영하며 미국에서 재기의 발판을 마련하셨죠. 그런 부모님을 보고 자란 앨빈 살레히는 자신의 부모님처럼 요식업에 관심 있는 다른 난민들도 미국에서 경제적으로 자립할 수 있도록 도움을 주고 싶었어요. 그렇게 시작했던 셰프가 사업의 방향을 확장했어요. 상황의 변화에 맞춰서죠.

“우리의 미션은 항상 이민자와 난민이 의미 있는 소득을 올릴 수 있도록 돕는 것이었어요. 이제는 최전선에서 근무하는 의료 종사자에게 음식을 제공하고, 해고된 식당 요리사들이 다시 일할 수 있도록 돕는 것까지 미션 확장했습니다.(Our mission has always been to help immigrants and refugees make a meaningful income. We've now expanded that mission to include feeding frontline healthcare workers and putting laid-off restaurant cooks back to work.)”

셰프는 창업 직후 코로나19 팬데믹 시대를 맞이하면서 그들이 나아가야 할 방향을 직감했어요. 코로나로 타격을 입은 식당의 60%가 다시 문을 열지 않으면서 식당에 고용되었던 1천만 명 이상의 인력들이 무기한 실직 상태가 되었죠. 셰프는 난민들 뿐만 아니라, 실력과 기술은 있으나 레스토랑 사업을 시작하는 데 필요한 자원이 없는 이들에게 기회를 제공하는 플랫폼으로 거듭나고자 했어요. 실제로 셰프에 등록된 셰프들의 프로필을 보면 식당을 운영했거나 식당에서 일했던 전문 인력들도 많이 볼 수 있어요. 이들은 일하던 직장을 잃었지만, 셰프를 통해 새로운 직업을 찾은 것이죠.

공익적인 성격을 갖고 있는 비즈니스지만, 셰프의 사업적 성과 또한 기대할만 해요. 셰프의 범위를 난민에서 실직한 요식업계 종사자들, 요리를 사랑하는 사람들로 넓히면서 성장성이 커졌기 때문이죠. 덕분에 투자자들에서도 미래 가능성을 인정받아 지금까지 3번의 투자를 통해 총 2천8백8십만 달러(약 346억원)에 이르는 금액을 투자받았죠. 주요 투자자 중에는 실리콘 밸리의 탑티어 벤처 캐피탈 회사인 앤드리슨 호로위츠(Andreessen Horowitz)나 할리우드 스타 커플 올랜도 블룸(Orlando Bloom)과 케이티 페리(Katy Perry) 등 유명인사들도 있어요. 투자자나 투자 금액이 비즈니스의 성공을 보장할 수는 없지만, 적어도 누군가를 돕는 일로 돈을 버는 일도 충분히 현실적인 비즈니스가 될 수 있다는 것을 증명해 냈어요. 셰프가 만드는 선순환의 미래가 더욱 기대되는 이유이기도 하고요.

Reference

• Shef is bringing Houstonians the taste of home, CHRON

• Startups to Watch: Through Shef, home cooks can make money from their own kitchens, BAY AREA INNO