농업을 ‘혁신’한다고 하면 ‘스마트 팜’을 떠올릴 거예요. 최신 장비와 기술이 집약된 수직 농장에서 농산물을 재배해 기후 변화에도 영향을 받지 않고, 생산성을 향상시킬 수 있죠. 하지만 기술적 발전은 반쪽짜리 혁신이에요. 이렇게 재배한 농산물의 가치를 더 많은 사람들에게 알리고, 활용도를 높여야 하는 과제가 남아 있죠.

이럴 때 필요한 게 브랜딩과 기획이에요. 심지어 최신 기술 없이도 브랜딩과 기획의 힘으로 기존에 있던 농산물의 가치를 재조명하고, 생산지를 살리는 열쇠가 되기도 해요. 새로울 것 없어 보이던 1차 산업에서 새로운 기회를 만들어 낸 사례들을 살펴 볼까요?

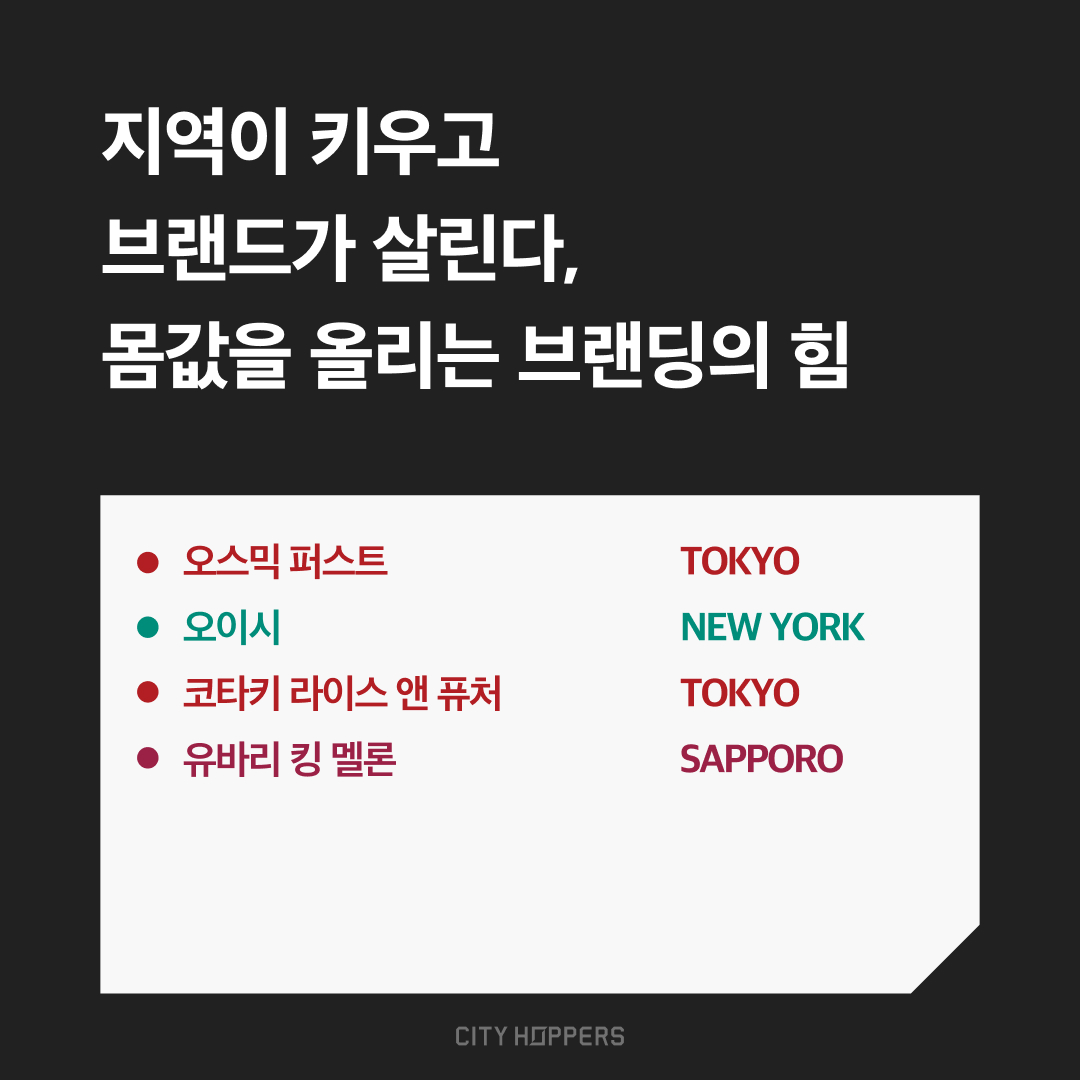

1️⃣ 오스믹 퍼스트

‘오스믹 디쉬’는 토마토 요리 전문점이에요. 토마토를 사용해 만든 카레, 파스타, 육류 요리, 식빵, 수프 등 다양한 메뉴가 있죠. 그런데 메뉴판을 들여다보면 흥미로운 점이 있어요. 각 메뉴에 방울토마토가 몇 개 들어갔는지가 적혀 있거든요. 파스타에는 20개, 식빵에는 12개, 수프에는 10개가 들어있다는 식이에요.

레시피도 아니고, 몇개의 방울토마토가 들어갔는지를 왜 표시하는 걸까요? 이곳의 요리들에 들어가는 방울토마토는 ‘오스믹 퍼스트‘의 방울토마토인데요, 이 방울토마토 맛과 가격의 클래스가 다르기 때문이에요. 오스믹 퍼스트의 방울토마토 당도는 일반적인 방울토마토 대비 2배가량 더 달고, 가격도 몇 배나 높아요.

유전자 변형 식품이냐고요? 당연히 아니에요. 그랬다면 고가에 판매하기 어려웠겠죠. 비결을 알기 위해선 방울토마토를 재배하는 흙부터 살펴봐야 해요. 그렇다면 오스믹 퍼스트는 무엇이, 어떻게 다르길래 방울토마토계에 새바람을 일으킨 걸까요?

2️⃣ 오이시

이 딸기는 딸기가 아니에요. ‘오마카세 베리’예요. 오마카세는 ‘맡기다’라는 뜻으로 주로 고급 스시집에서 사용되는 단어예요. 그날그날 재료 상태에 따라 셰프에게 메뉴를 맡긴다는 의미죠. 오마카세 베리라는 이름 덕에 고급스러운 이미지가 자연스럽게 각인되죠.

이름만 그런 게 아니에요. 이 딸기를 처음 선보인 곳은 마트가 아니라 뉴욕의 미슐랭 레스토랑이었어요. 이 딸기의 맛에 반한 사람들이 인스타그램 등에 이 딸기의 존재를 퍼뜨리기 시작했고, 사람들은 이 딸기를 구하고 싶어 난리가 났어요. 그렇게 시중에 일부 유통된 이 딸기는 한 개의 가격이 일반 딸기의 20배에 가까웠지만 없어서 못 샀죠.

이러한 폭발적인 인기에 힘입어 이 딸기는 ‘딸기계의 테슬라’라는 별명을 얻고, 오마카세 베리를 만든 회사 ‘오이시’는 출시 3년만에 650억원의 투자를 받아요. 도대체 오이시의 오마카세 베리는 무엇이 어떻게 다르길래 딸기 하나로 이정도의 반응을 이끌어낸 걸까요?

3️⃣ 코타키 라이스 앤 퓨처

일본 나가노현 코타키 마을에서 나는 쌀은 맛있기로 유명해요. 도쿄의 ‘코타키 라이스 앤 퓨처(이하 코타키 라이스)’는 이런 코타키 쌀을 더 많은 사람들이 소비할 수 있도록 자극하는 쌀 브랜드인데요. 그런데 일본에는 맛있는 쌀도 워낙 많고, 산지와 품종이 다르다하더라도 하얀 쌀알의 외관만으로는 차별화하기가 힘들어요. 그래서 코타키 라x이스가 주목한 게 패키지 디자인이었어요.

코타키 라이스는 ‘쌀’과 ‘와인’ 사이의 연결고리를 발견하고 쌀을 와인병에 담아 판매해요. 보통 포대에 담아 판매하는 여타 쌀과 비교해, 시각적으로 확실한 차별화를 꾀했죠. 하지만 이는 단순히 눈에 띄기 위한 디자인이 아니에요. 제품의 컨셉이자 차별점이고, 심지어 ‘경쟁력’이에요.

그렇다면 도대체 쌀과 와인 사이에는 어떤 접점이 있고, 쌀을 와인병에 담으면 어떤 경쟁력이 생기는 걸까요?

4️⃣ 유바리 킹 멜론

유바리시는 탄광 지역이었어요. 그런데 석유가 석탄을 대체하면서 유바리시의 광산들은 1960년대 들어서부터 하나둘씩 문을 닫기 시작했어요. 결국 2013년에는 마지막 광산마저 폐광했죠. 지역 경제를 지탱하던 광업이 급격하게 쇠퇴하면서 유바리시는 대책을 세워야 했어요.

하지만 여건은 처참했어요. 당시 대안이 될 수 있었던 건 관광업이나 농업이었는데, 둘 다 여의치 않았거든요. 특히 유바리시의 농업은 단가나 수익성이 낮은 곡물, 콩, 채소 중심으로 유지되어 왔기 때문에 농가 소득이 높지 않았어요. 설상가상으로 산으로 둘러싸여 있는 유바리시의 지형적 특성상, 경작 면적이 좁아 생산량을 늘릴 수도 없었죠. 재배 환경이 열악해 농업에 기대기에는 한계가 명확했어요.

그렇다고 농업을 포기할 수는 없었어요. 대안으로 논의되었던 관광업의 환경은 더 열악했으니까요. 농업으로 승부를 보려면 생산량이 아니라 수익성이 높은 작물을 찾아야 했어요. 그렇게 얻은 답이 바로 멜론이었어요. 그런데 탄광촌이었던 곳에서 멜론을 재배한다고 상황이 달라질까요? 결론부터 이야기하면 유바리시는 세상에서 가장 비싼 ’유바리 킹 멜론‘을 탄생시켰어요. 비결이 뭘까요?